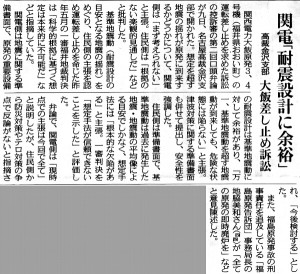

2月9日午後2時より名古屋高裁金沢支部において、関西電力大飯原発3・4号機差止訴訟控訴審の第2回口頭弁論が行われました。

裁判員裁判用の広い法廷だったにもかかわらず、傍聴希望者が80名を超え、傍聴は抽選になりました。志賀廃炉訴訟の原告・サポーターも数多く支援に駆けつけましたが、本HPの「希望者全員が入廷できる見込み」という案内を見て来た人も多く、入廷できなかった方々におわびいたしますm(_ _)m。

法廷では福島原発事故の被害者で、福島原発告訴団の事務局長でもある地脇(ちわき)美和さんが原告意見陳述を行いました。

地脇さんは「被ばく者になってはじめて、自らの無知・無関心を猛烈に後悔し、反省しました」と語り、「国も東電も私たちから多くのものを奪い、破壊しておきながら、誰も事故の責任を取らず、正当な賠償を行わず、住民が反対しても汚染地に帰還させ、棄民と難民を生み出しています。責任の所在をあいまいにしたまま原発を再稼働し、海外に輸出するなど、到底許せません」と涙ながらに訴えました。

続いて原告弁護団が新たに提出した準備書面について要約陳述を行いました。

基準地震動の想定手法に根本的な欠陥(既往地震動の平均像をベースに策定)があり、これは新規制基準においても全く是正されていない、という問題をはじめ、多重防護の破綻、欠陥だらけの過酷事故対策、防災計画の不備などについて詳しく主張しました。

被告関西電力は準備書面で「大飯原発に基準地震動を超える地震動が到来することはまず考えられない」と主張していましたが、法廷では原告側の主張にまったく反論しませんでした。原告弁護団が「反論がないのなら、運転差止めでいいですね」と詰め寄る場面もありました。

閉廷後、北陸会館5階大ホールで記者会見と報告集会が開かれました。

原告および被告の準備書面、意見陳述書、報告集会(動画)は「福井から原発を止める裁判の会」ホームページ http://adieunpp.com/judge/kousai.html をご覧ください。

第3回口頭弁論は4月15日午後2時から同高裁で行われる予定です。

※クリックすると拡大します