4月24日午後1時半より名古屋高裁金沢支部において、大飯原発差止訴訟控訴審の第11回口頭弁論が行われました。

4月24日午後1時半より名古屋高裁金沢支部において、大飯原発差止訴訟控訴審の第11回口頭弁論が行われました。

元原子力規制庁委員長代理の島崎邦彦氏の証人尋問が行われるとあって、傍聴抽選には200人を超える行列が裁判所を取り囲みました。案の定筆者も抽選に外れ、今日の傍聴記は「また聞き」になってしまいました。

開廷中、福井や敦賀からバスで参加した人や、遠く関西や広島から駆けつけた支援者ら80余名が隣の金沢弁護士会館に集まりました。会場では「福井から原発を止める裁判の会」の人たちによる裁判の経過説明、DVDの上映(原子力規制委員会での島崎発言の録画や、脱原発弁護団全国連絡会の『そこが知りたい脱原発裁判』など)、志賀訴訟原告団からの連帯のあいさつ、「反戦タイガース」や「脱原発ソング」の歌唱指導がありました。

みんなが待ちくたびれたころにやっと裁判が終わり、午後5時20分から報告集会・記者会見が始まりました。

集会は、この日から新弁護団長に就任した島田弁護士の「今日は、原発の安全神話を福島事故後に再構築しようとしていた原子力ムラの論拠がもろくも崩れ去った、まさに歴史的な日でした」というあいさつから始まりました。

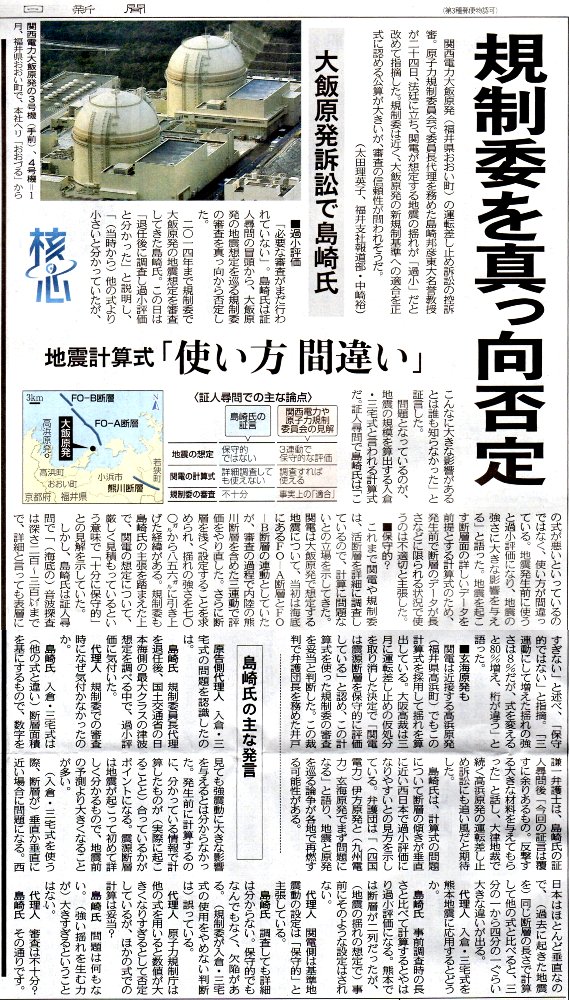

島崎氏の証人尋問によって、「新安全神話」の根拠となってきた新規制基準が全く役に立っておらず、入倉・三宅方式による地震動予測は大幅な過小評価(2分の1~4分の1)につながる、ということが明らかになりました。電力会社側は原発の安全性を全く立証できない状況に追い込まれ、「裁判が新たなステージに入った」(弁護団長)ことを強く印象づけました。

北陸中日新聞(4/25)※クリックすると拡大します

原告および被告の準備書面、意見陳述書などは「福井から原発を止める裁判の会」ホームページ http://adieunpp.com/judge/kousai.html をご覧ください。